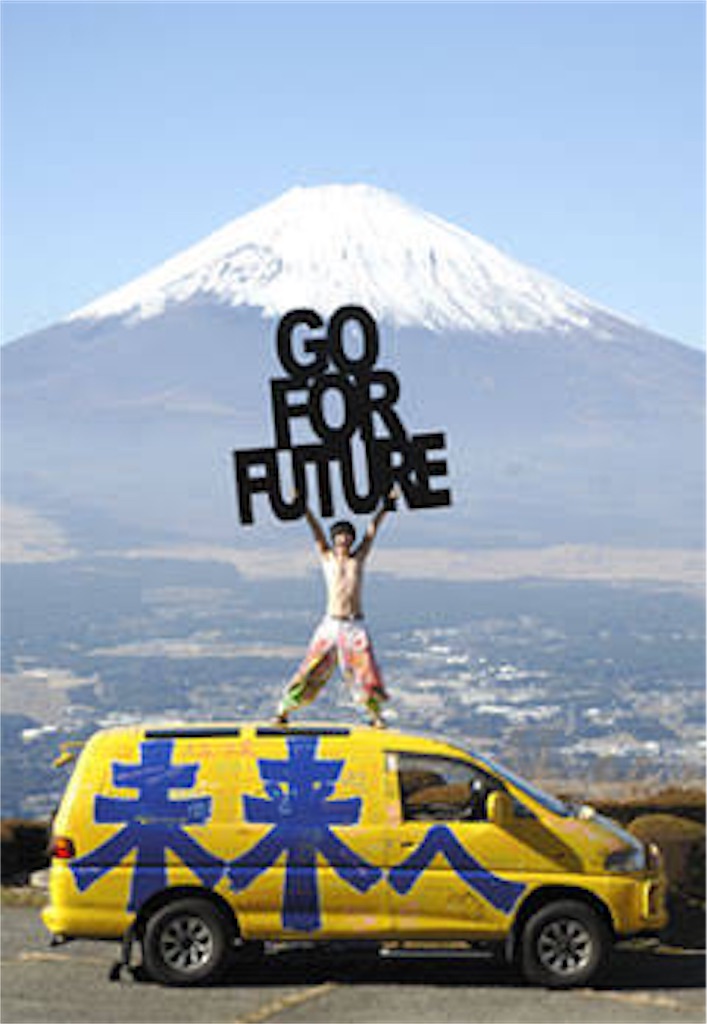

(※出典:GO FOR FUTURE / 遠藤一郎 Ichiro Endo)

先日、「『地域×アート』の幸せな掛け算は可能か?」というトークイベントに参加させていただきました。

▼Facebookイベントページ

連続企画:「地域×アート」の幸せな掛け算は可能か?Vol.2(ゲスト:遠藤一郎氏)

地域活性化の鍵として期待を寄せられているアート・プロジェクト。しかし、最近では様々な批判が上がるようになっている。そろそろ地域とアートの掛け算の仕方を見直す時期が来ているのではないか。アートの魅力や価値を改めて考えることから、「地域×アート」の幸せな掛け算の可能性を探っていきたい。

というわけで、アートヴィレッジ構想を掲げている東温市にはドンピシャな内容かと思いまして、聴講させていただきました。

「地域×アート」の胡散臭さはどこからきているのか?

各地で芸術アートによる地域おこしはすでに多くの例があります。

ですので、 よくわからないけど、なんか期待をされているのが「アート」ではないでしょうか。

僕のようにアートに疎い人たちもたくさんいるはずなので、

いろんな自治体でアートフェスティバルみたいなことに税金が投入されてることに疑問を抱くこともあると思います。

その「地域×アート」のうさん臭さのようなものは、どこからきているのか?というテーマの話が出てきました。

今回のゲストで来られていた未来芸術家(と名乗っている)遠藤一郎さんは、

「嘘が入っているから」

といわれていました。きっぱり

つまり、地域アートを国や自治体が行うとき、企画書では「人とアートが出会い・・・」「交流人口が・・」などなど、まあ、いわゆるキレイゴトというか、大義名分みたいなものを掲げるのですが、、

実際の評価は、測ることができる数値、お客さんが何名で、どれだけ売り上げがあった、などなど、、そういった「数値で分かるもの」でその企画が成功かどうかを判断される。

↑これが嘘の原因だと。

地域活性化の終着点に、結局は「経済」がある。

まあ難しいとこですね。。

「地域×アート」の胡散臭さの解消方法。

「地域おこし」という目的が当てはめられることで、ほんとうは「未知なもの」でいいはずの芸術にまで、目に見える効果や価値をうたわなければいけないわけです。

これによってアートのあり方が変わってしまうこともあるんじゃないかと思います。ここにアーティストさんも違和感を覚えるのではないでしょうか。

アートが国や地域に支えられることで、何かしらが、どうかしらなるでしょう。(よくも悪くも。ぼくにはわかりませんが...)

ひとつ言えるのは、東温市の「アートヴィレッジとうおん構想」に関わる方たちは、その辺かなり慎重に考えて動いてると思います。

「地域×アート」の胡散臭さの解消法は、きっと単純で、話の中でもでてきたように、「嘘つかないこと」ですね。

「アート」はよくわからなくて当たり前なので、「あーあれよくわからなかったなあ」、「面白くなかったなあ」というイベントも正解かもしれないし、

見栄えはすごくいい、わかりやすい企画が「地域のため」になっているかは分からない。

とにかく「嘘つかないこと」だ。

「地域×アート」の幸せな掛け算は可能か?

(※前回の様子)

こちらのトークイベントは、次回でラストです。

2018年2月4日(日)13:00-15:00

SerenDip明屋書店アエル店(愛媛県松山市大街道)

ゲスト:横江孝治(美術家)、濱田公望(映像作家)

連続企画:「地域×アート」の幸せな掛け算は可能か?Vol.3(ゲスト:横江孝治・濱田公望)

ご興味のある方はぜひ。

▼その他アート関連の記事はこちら